Paul Langevin hatte vier Kinder, eine kratzbürstige Ehefrau und eine Affäre mit Marie Curie. Aus dieser Konstellation entwickelte sich ein Skandal, der zu insgesamt fünf Duellen führte und Curie um ein Haar den zweiten Nobelpreis gekostet hätte.

Paris, 1911. Marie und Paul hatten sich bis über beide Ohren ineinander verliebt. Die beiden hatten sich an der renommierten Pariser Universität Sorbonne kennengelernt, wo sie beide forschten. Sie, zu diesem Zeitpunkt 44 Jahre alt, Nobelpreisträgerin, seit fünf Jahren verwitwet, emanzipiert, mit dem Übernamen «cleverste Frau der Welt». Er, Physikprofessor, 39 Jahre alt, verheiratet, ebenfalls ein herausragender Wissenschaftler. Langevin hatte nach Pierre Curies (dem verstorbenen Ehemann von Marie Curie) frühem Tod dessen Labor übernommen.

Marie und Paul trafen sich beinahe täglich in einer eigens dafür gemieteten Wohnung, ihr Refugium. Pauls eifersüchtige Ehefrau Jeanne bekam jedoch Wind von der Affäre. Sie liess in die Wohnung einbrechen und Liebesbriefe stehlen, die Marie und Paul dort hatten liegen lassen. Als Paul vom Diebstahl erfuhr, verliess er mit seinen beiden ältesten Söhnen das Haus und beschloss, mit ihnen einen Monat zu verreisen. Er brauchte Abstand und Zeit zum Nachdenken. Sollte er seine Frau verlassen? Was würde mit seinen Kindern passieren? Was würden sie von ihm denken?

Nach Pauls Rückkehr hatte sich die Situation keineswegs beruhigt, wie er gehofft hatte. Im Gegenteil: Jeanne war nicht untätig gewesen. Sie und ihr Schwager hatten einen teuflischen Plan ausgeheckt, mit dem sie Paul nun konfrontierten: Entweder Paul beende die Affäre oder die Geschichte komme in die Zeitung. Die gestohlenen Liebesbriefe benützten die beiden als Druckmittel. Eine Zeit lang konnte Paul die befürchteten fetten Schlagzeilen in der Zeitung verhindern, vermutlich indem er seiner Frau und ihrem Komplizen Schweigegeld zahlte.

Offenbar war das Jeanne nach einigen Monaten aber nicht mehr genug. Sie wollte mehr als nur Geld, sie sinnte auf persönliche Rache und steckte die ganze Geschichte nun doch einem Journalisten. Am 4. November wartete eine Pariser Zeitung mit einem Primeur auf und titelte: «Eine Liebesgeschichte: Madame Curie und Professor Langevin». In der Geschichte erklärte Jeannes Mutter, «die berühmte Mme. Curie hat meiner Tochter den Mann weggenommen, den Vater meiner Enkelkinder!» Sie erklärte, dass ihre Tochter zum Richter gegangen sei, weil Langevin die Kinder entführt habe – was eine Lüge war, denn die Kinder waren zu diesem Zeitpunkt längst von ihrer Reise zurück und wieder bei der Mutter. Aber um die Wahrheit foutierte sich weder die Schwiegermutter noch die rechtsgerichteten Medien, die in der Folge weitere Artikel druckten.

Die Medien verteilten die Rollen von Anfang an klar. Auf der guten Seite stand Jeanne, eine anständige, französische Mutter, die wie eine Löwin um ihre Kinder kämpfte. Bösewicht war der verlogene Ehemann, der mit einer Ausländerin, notabene einer Polin mit jüdischen Wurzeln, angebändelt hatte.

Schlüsselloch-Berichterstattung

Die französische Öffentlichkeit war hin- und hergerissen zwischen Sympathie und Abscheu gegenüber Curie, zwischen Interesse an der Schlüsselloch-Berichterstattung und Wahrung der Privatsphäre.

Mitten in den Skandal hinein platzte die Meldung von der zweiten Nobelpreisverleihung für Marie Curie, diesmal für die Entdeckung der radioaktiven Elemente. Das Nobelkomitee begründete den Entscheid, den Preis zum zweiten Mal an dieselbe Person zu verleihen, mit der Aussage, der Preis werde für Leistungen vergeben und nicht an Personen. Eine Begründung, die bald eine ganz andere Note bekommen würde.

Die französischen Medien, die bei der ersten Vergabe im Jahre 1903 noch seitenweise über die strahlende Gewinnerin berichtet hatten, gingen diesmal nur am Rande auf die Verleihung ein. Sie passte nicht mehr ins Bild. Selbst gemässigte Medien informierten verspätet und zurückhaltend über die Preisvergabe.

Lieber widmeten sich die Medien weiter der Berichterstattung über die Affäre. Weitere Artikel folgten, der Skandal nahm kein Ende, obwohl die Verantwortlichen der Universität Sorbonne und auch Regierungsvertreter versuchten, dem Spuk ein Ende zu bereiten. Paul wurde von seiner Frau weiter unter Druck gesetzt. Er solle auf das Sorgerecht für seine Kinder verzichten und Unterhalt zahlen, dann würde es zu keinem peinlichen Gerichtsprozess kommen. Als Paul auf dieses Angebot nicht einging, verklagte ihn seine Ehefrau tatsächlich – wegen «Verkehrs mit einer Konkubine in der ehelichen Wohnung» und reichte die Scheidung ein. Nun stand bevor, wovor insbesondere Paul sich gefürchtet hatte: Eine öffentliche Gerichtsverhandlung, in der mit grosser Wahrscheinlichkeit die Liebesbriefe als Beweismittel ausgeschlachtet würden. Der Termin wurde für den 9. Dezember anberaumt.

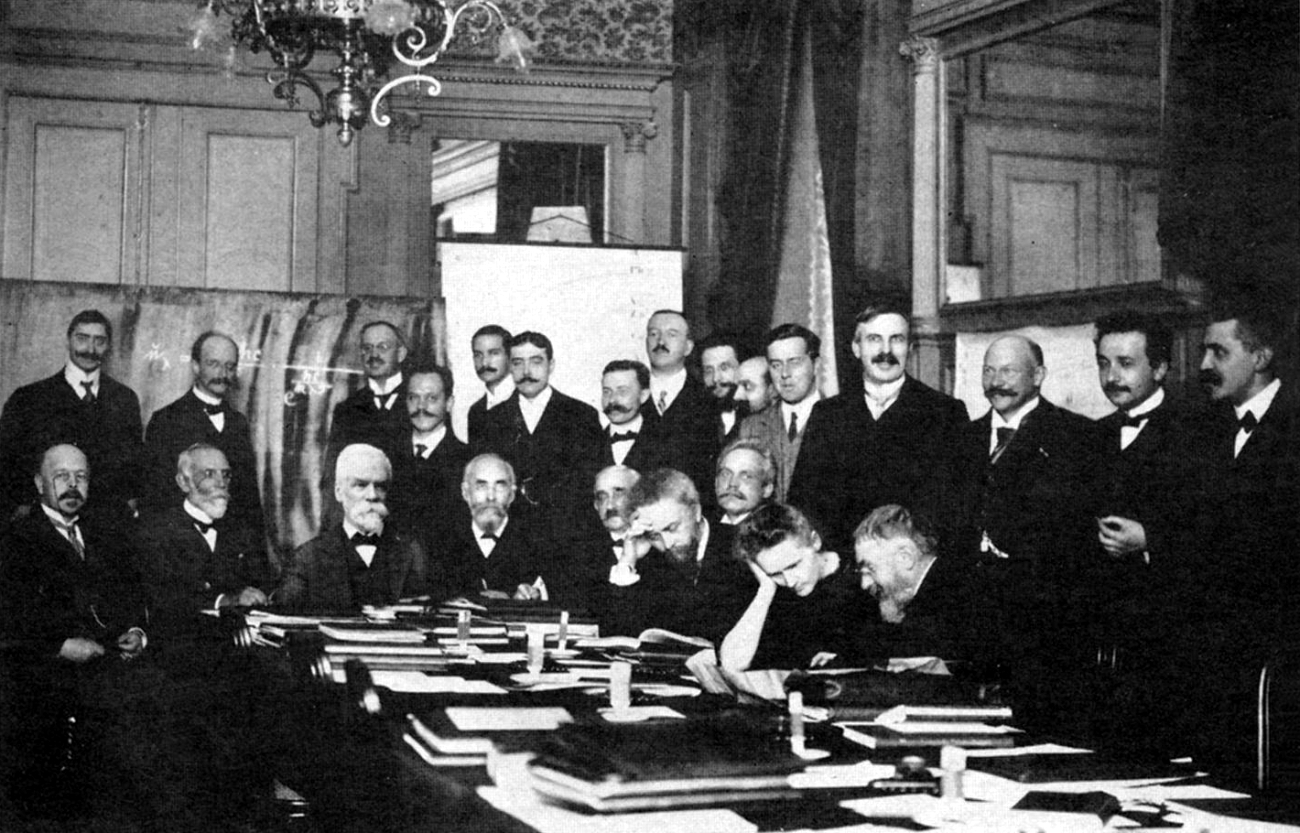

Marie Curie (unten, 2.v.r.) und Paul Langevin (oben, rechter Bildrand) an der Solvay-Konferenz im Jahre 1911. Anwesend sind unter anderem auch Albert Einstein und Max Planck.

Öffentlichte Liebesbriefe

Aber es sollte noch schlimmer kommen. Am 23. November getraute sich ein Journalist, ein gewisser Gustave Téry, was sich bisher niemand getraut hatte: Er veröffentlichte die Liebesbriefe zwischen Marie und Paul. Andere Zeitungen druckten in der Folge die Briefe ebenfalls ab. Sogar auf der anderen Seite des Atlantik interessierte die Affäre: Die New York Times druckte die Liebesbriefe – in einem fast ganzseitigen Artikel. Die Affäre von Marie und Paul war zur weltumspannenden Story avanciert.

Eine Passage eines Liebesbriefes stiess bei den französischen Medien auf besonderes Interesse. In einem der Briefe hatte Marie Paul geraten, sich nicht mehr mit seiner Frau sexuell einzulassen. «Geh nicht in ihre Nähe, solange Du nicht musst», schrieb sie. «Arbeite bis spät in die Nacht und lass sie warten. Tu das, mein Paul, ich bitte Dich». Darauf stürzten sich die rechtsgesinnten Medien. Diese Passage beweise, so schrieben sie, dass Curie ein reiner Vernunftmensch sei, der kühl berechnend eine französische Familie zerstören würde. Curie würde mit dieser Haltung Frankreich um den bitter nötigen Nachwuchs bringen.

Das Duell

Die Veröffentlichung der Liebesbriefe war zuviel für Paul. Kurz nach Veröffentlichung der Briefe beschloss er, den Journalisten Gustave Téry zum Duell herauszufordern. Nicht nur hatte Téry die Liebesbriefe als erster veröffentlicht und damit den Damm gebrochen, sondern er hatte auch noch die Frechheit besessen, Langevin in einem Artikel als «Rüpel und Feigling» zu betiteln. Damit hatte er Paul den Fehdehandschuh hingeworfen und Paul hob ihn auf – etwas unsicher allerdings, denn er war keineswegs erfahren in Duellen. Duelle waren zu dieser Zeit aber durchaus üblich. Journalisten und Schriftsteller duellierten sich oft, aber auch Staatsmänner, wenn ihnen die Argumente ausgingen.

Die Duelle hatten klare Regeln, zum Beispiel konnten die Kontrahenten zwischen Degen und Pistole auswählen. Téry und Langevin entschieden sich für die Schusswaffe. Das Duell fand am 26. November 1911 statt, um elf Uhr vormittags. Anwesend waren je zwei Sekundanten – Personen, die den Schützen zur Seite standen. Und ein Arzt.

Langevin kam mit Hut und schwarzem Schal, Téry mit Hut und Mantelkragen. Die Pistolen wurden geladen und fünfzig Schritt Distanz abgemessen. Auf das Kommando «Feuer!» hob Langevin den Arm halb hoch, Téry tat gar nichts. Darauf senkte Langevin seine Pistole wieder. Das Duell war vorbei, bevor es angefangen hatte. Fotografen machten noch einige Aufnahmen. Téry erklärte anderntags in der Zeitung: Er sei nicht blutrünstig, er wolle die französische Wissenschaft nicht eines wertvollen Gehirns berauben. Das Duell Langevin-Téry war eines von insgesamt fünf Duellen zum Skandal.

Nobelpreis für Leistung, nicht für Person

Die Kunde über das Téry-Langevin-Duell gelangte bis zum Nobelpreiskommitee nach Schweden. Svante Arrhenius, Sekretär des Nobelpreis-Kommittees, schrieb Curie daraufhin einen Brief, in dem er erklärte, durch das lächerliche Duell sei die Situation schwierig geworden. «Alle Kollegen haben die Ansicht geäussert, dass es besser wäre, wenn sie am 10. Dezember nicht hier erscheinen.» Und weiter: Wenn die Akademie früher von der Affäre erfahren hätte, hätte sie den Preis nicht verliehen. Curie solle in einem Brief erklären, dass sie den Preis nicht annehme, bevor das Gerichtsverfahren bewiesen habe, dass die Anschuldigungen haltlos seien.

Curie war keinesfalls gewillt, darauf einzugehen. Sie stellte sich auf den Standpunkt, dass zwischen der wissenschaftlichen Arbeit und ihrem Privatleben keine Verbindung bestehe. Sie entgegnete Arrhenius, dass der Preis für Leistungen und nicht für Personen vergeben werde – wie das Nobelpreis-Kommitte bei der Vergabe so treffend geschrieben hatte. Sie werde daher der Zeremonie beiwohnen.

Anfangs Dezember einigten sich Paul und seine Frau aussergerichtlich. Paul erklärte sich schuldig, das Sorgerecht für alle vier Kinder erhielt seine Frau. Damit ebbte der Skandal ab, die Gerichtsverhandlung wurde abgeblasen. Die Presse feierte ihren Sieg. Die Zeitung Action française schrieb: «Wir dürfen stolz sein auf das Ergebnis. Nicht umsonst haben wir der jüdischen Scheinheiligkeit die Stirn geboten». Und: «Was unsere Widersacher betrifft, die Sorbonne mit ihren Bastarden und Juden, so hat die Niederlage (…) ihnen beigebracht, dass man nicht so leicht gewinnen kann, wenn man jenen immer noch festen Felsen angreift: die französische Sitte.»

Im Spital

Anfangs Dezember nahm Curie in Stockholm den Nobelpreis entgegen – ohne Zwischenfälle. Kein Wort wurde über den Skandal verloren, alle waren auf Etikette bedacht. Bei ihrer Rückkehr verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand jedoch rasant. Die ganze Geschichte war ihr sehr nahe gegangen. Zudem zeigten sich erste Symptome der Strahlenkrankheit. Curie hatte wie viele andere Wissenschafter ihrer Zeit jahrelang schutzlos mit radioaktiven Substanzen geforscht, da die Schädlichkeit dieser Strahlen damals noch wenig bekannt war.

Kurz nach Weihnachten wurde Curie ins Spital eingeliefert. Die nächsten beiden Jahre litt sie an einer Nierenerkrankung, konnte kaum mehr arbeiten. Aber selbst im Spital liessen ihre Gegner nicht locker: Jemand verbreitete das Gerücht, Curie sei im Spital, weil sie von Langevin schwanger sei.

Marie und Paul fanden nicht mehr zusammen. Curie verglich die Zerstörung der Beziehung mit dem Tod eines kleinen Kindes, das man hegt und hat heranwachsen sehen. Von allen fallengelassen, konnte sie sich erst wieder etwas aufrappeln, als sie im Ersten Weltkrieg an der Front eine mobile Röntgenstation betrieb. Aber ihr wissenschaftlicher Stern war erloschen. Langevin hatte später wieder eine Geliebte, allerdings bereitete dies diesmal keine Sorgen: Es handelte sich um eine unbekannte Sekretärin.

Recherchen zu Kurzgeschichten mit finanzieller Unterstützung durch den Schweizer Klub für Wissenschaftsjournalismus SKWJ

Quellen:

- Susan Quinn, Marie Curie: A life, 1996, ISBN: 0-201-88794-0

- Archiv der New York Times

Fotos: Benjamin Couprie, unbekannte Urheber

Täusche ich mich, oder waren Forscher damals noch Rockstars? Oder interessiert heute das Sexual- und Eheleben ohnehin niemanden mehr? Angesichts der medialen Berichterstattung zu diversen Königshäusern und Hollywoods wage ich zu zweifeln…

Das waren noch bewegte Zeiten, eine wahre Femme fatale, diese Marie Curie! Heute ist die Wissenschaft viel langweiliger und geradezu unsinnlich, reduziert auf „publish or perish“ – zumindest von aussen betrachtet. Oder täusche ich mich? Gut recherchierte und spannend aufbereitete Wissenschaftsskandale, Kompliment. Fast zu edel (und zu schade) für einen Blog …